大河網(wǎng)訊(記者 趙檬 王怡瀟 董蕾)拍照�����、掃描�����、上傳����、入庫、復原……10月29日早上���,洛陽龍門石窟的萬佛洞前搭起了腳手架��,蓋上了絨布���,文物保護工作

當龍門石窟的飛天壁畫通過VR技術突破物理空間限制,河南正以科技創(chuàng)新為支點����,撬動起文化遺產保護與傳承的全新格局。從習近平總書記考察龍門石窟的重要指示到智慧文旅與鄉(xiāng)土IP的深度融合����,一場關乎文明傳承的數(shù)字化革命正在中原大地上演。

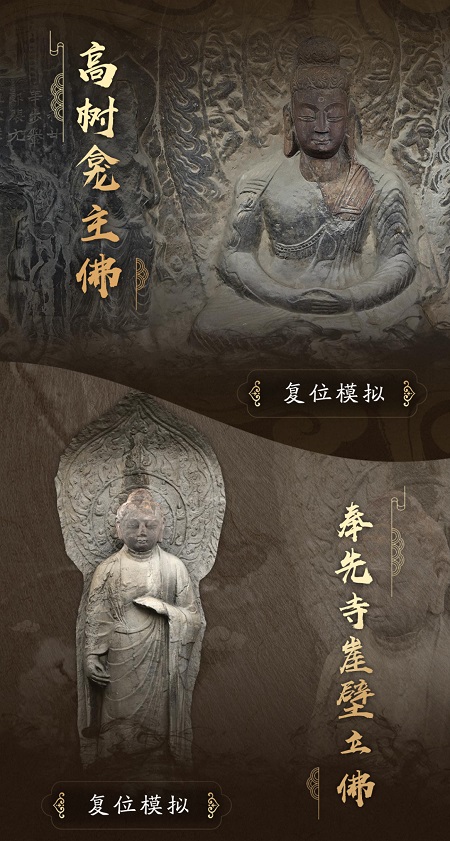

流散文物復位展示

“目前��,這里進行的是萬佛洞三維數(shù)字化建模及展示項目�����。”龍門石窟研究院講解員馬丁告訴記者,通過三維數(shù)據(jù)采集建立龍門石窟數(shù)字資源庫�,也是給石窟本體建立“數(shù)據(jù)檔案”,對石窟數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)儲存���。

記者面前的馬丁���,在龍門石窟擔任講解員已逾十年。當他拿出隨身攜帶的手機�,熟練地調出“云上龍門”中的三維模型時,眼神里閃爍著光彩���,他說:“十年前�,我全靠一張嘴描述‘這里曾經(jīng)有什么’�����;現(xiàn)在���,我能直接展示‘這里原來什么樣’���。”

從數(shù)據(jù)采集到“數(shù)字生命”的構建

“你們看,這座造像就是數(shù)字修復的成果體現(xiàn)。”馬丁在萬佛洞前停下腳步�����,在手機上一劃��,一尊菩薩像的虛擬復原圖便緩緩旋轉����,“這是我們完成的‘最美觀音像’虛擬復原����。”

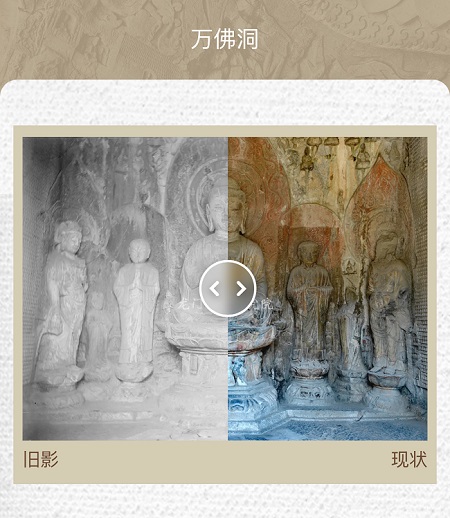

自2021年啟動高精度數(shù)字資源庫建設以來,龍門石窟已完成藥方洞�、敬善寺等多個洞窟的數(shù)字化建檔。“現(xiàn)在不僅能做整窟三維漫游���,還能進行毫米級測量����、多角度剖面分析���。”馬丁邊說邊演示�,“就連幾十年前的老照片,都能與現(xiàn)狀精準疊合比對��。”

最美觀音像����。

最讓馬丁感慨的,是流散文物的數(shù)字化復位�����。“有些造像身首異處百余年���,如今在數(shù)字世界里終于‘團圓’����。”2022年起��,龍門石窟與上海博物館���、故宮博物院等機構合作����,通過數(shù)據(jù)共享��,確認了十余件流散文物的原位。

“我們通過三維掃描和3D打印�,讓虛擬復位變成了觸手可及的實體。”馬丁指著一件3D復原造像說�,“這件作品的原始殘件在龍門,流失部分收藏在上海��,如今通過數(shù)字化技術��,它們終于能夠‘重逢’了��。”

從實驗室走向大眾視野

近日��,第四屆文博社教案例宣傳展示活動結果揭曉�����,“云上龍門牽手金陵棲霞山”系列直播被選為“第四屆文博社教案例宣傳展示活動優(yōu)勝案例”��。

其實�,龍門石窟研究院數(shù)字化研究成果正以各種形式“走出去”����。古陽洞四大龕、禮佛圖等代表性龕像的高精度3D復制品���,已在全國多地巡展���,該展覽還榮獲2023年度河南省優(yōu)秀展覽獎�。

“最讓我欣慰的就是‘云上龍門’小程序�����。”馬丁掏出手機演示���,“游客哪怕遠在千里之外����,也能沉浸式欣賞石窟藝術����。”與此同時,他們的工作還吸引了央視《探索·發(fā)現(xiàn)》《考古公開課》等欄目制作專題節(jié)目��,相關項目更入選文旅部2024年數(shù)字化創(chuàng)新示范案例�。

云上龍門小程序中通過數(shù)字化修復展示洞窟古今對比。

在馬丁看來�,數(shù)字化不僅改變了文物保護方式,更革新了文化傳播的路徑�。“以前講解時��,說到破損處總是心存遺憾?�,F(xiàn)在��,我可以帶游客穿越時空����,欣賞完整的彩繪藻井����,聆聽每一尊造像背后的故事。”

據(jù)馬丁介紹���,龍門石窟數(shù)字化工作近年來的重心逐步從前期的文物數(shù)據(jù)采集轉移到數(shù)字化成果的綜合應用,以數(shù)據(jù)為支撐����,助力提升石窟寺保護、考古�����、綜合研究�����、展示利用等工作,讓龍門石窟攜帶的豐富多元文化信息走出去����、活起來,用現(xiàn)代科技講好“龍門故事”����。